Lecture Series

For the Sake of a Great Cause: Buddhism and Chinese Culture

The eastward transmission of Buddhism, referred to in ancient texts as "For the sake of a great cause(大事因緣)" reveals the Tathāgata's compassion for sentient beings through the dissemination of wondrous teachings and extraordinary skillful means for universal liberation. Mr. Yining (Chen Yinke) ingeniously reinterpreted this concept, thereby weaving it into the fabric of Chinese cultural ethos characterized by syncretism, inheritance, and innovation.As Buddhism took root in China, it blossomed into resplendent doctrines and unfurled leaves of canonical texts, rooted in the solemn adornment of the Buddha-land and the beneficence of all living beings.The complementary interplay of Confucianism, Buddhism, and Taoism nurtured ethical education and cultivated national spirituality, while their profound visions and extraordinary conceptions enriched the realms of literature and art.From the Han through the Song dynasties, Buddhist scriptures flowed eastward; since the Tongzhi-Guangxu era (late Qing), Buddhist studies have journeyed westward.Western scholarship on Buddhism possesses its strengths, residing in a combination of linguistic and textual expertise, where history and philosophy mutually illuminate each other, all revealing an inclination towards scientific rigor and objectivity, yielding fresh perspectives and significant discoveries.However, its shortcomings lie in the cultural distance and a lack of empathetic understanding. Now, we are establishing a forum, inviting emerging scholars deeply immersed in both Eastern and Western academic traditions, to present their insights, adhering to contemporary disciplinary divisions, elaborating on philosophy, history, philology, and art.We aspire to safeguard the essence of Chinese identity while exploring innovative interpretations and probing the fundamental spirit of civilization.Herein may this "For the sake of a great cause" find renewed manifestation. We humbly seek guidance from erudite scholars.

“大事因缘:佛教与中国文化”系列讲座

佛法东来,素言所谓“大事因缘”者,盖如来悲悯众生,敷畅妙旨,作殊胜方便,俾皆得度脱。义宁先生化用之,遂与吾国文化兼收并蓄、传承创新之精神相勾连。夫释教入华,焕彩音声发其花,典籍文章散其叶,庄严国土、利乐有情扎其根。儒释道三家互补,敦伦教化,国民精神得以长养;妙想奇思,文学艺术遂为丰赡。自两汉迄赵宋,教典西来;同光以降,学研东渐。西人治佛学,自有其长处,语言与文献兼备,历史与哲学互彰,在皆见唯科学、唯客观之意趣,风气一新,发明甚夥。然其所不逮者,文化之隔膜,同情之了解。今开坛设座,延请浸淫东西学风之新锐,演说旨趣仍依当下分科,阐扬哲学、历史、文献、艺术,旧瓶新酒,所冀在固守中华本位,创言时代新意,探究文明根魂,其大事因缘或得以彰显于兹乎!谨就教于方家通学。

纪要|王颂:一本与三元——中国佛教哲学的基体

2024年5月14日下午,“北大文研讲座”第332期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“一本与三元:中国佛教哲学的基体”。主讲人为北京大学哲学系王颂教授,评议人为文研院第十六期邀访学者、中国政法大学哲学系俞学明教授,主持人为中国人民大学佛教与宗教学理论研究所张风雷教授。本次讲座为“大事因缘:佛教与中国文化”系列第一讲。

讲座开篇,王颂老师介绍了中国佛教哲学中存在着大量的“三元范畴”,如“体相用”三大、“空假中”三谛等。问题在于:从“二”到“三”的转变如何达致?这一转变又是如何体现中国特色的?同时,王颂老师还指出,“一本二分三元”是儒、释二家共有的哲学结构,由此呈现出“互构”之势。接下来,王颂老师首先探讨了“一本三元”的中国哲学渊源。

“一本三元”的哲学概念其来有自。如《周易·系辞上》记载:“大衍之数五十,其用四十有九。分而为二以象两,挂一以象三。”这一针对卜筮操作的描述被赋予了哲学意涵,即“参(叁)天两地”:以三象征天,以二象征地,由“大衍之数”之“一”变化而来,而“一”是不变的。王颂老师举例指出,在佛教传入之前,数字“一”和“三”已经在中国典籍中具有特殊的哲学内涵——虽然,以抽象的数字模型解释现象是人类文明的普遍现象,印度佛教也有类似的概念簇和范畴组,然而三元结构在中国文化中发挥得淋漓尽致,得到了普遍的运用,如“三才”“三光”“三纲”等,而其中最具代表性的是“三才”。如《周易·说卦传》便以“天道”“地道”“人道”来阐释“三才而两之”;《荀子·礼论》中亦将礼乐文明与“三才”联系起来,指出“礼之三本”即“上事天”“下事地”“尊先祖而隆君师”。熊十力在《新唯识论》中将中国哲学的基本架构概括为“宇宙论”和“人生论”,由此,中国古代哲学可以被概括为:“一本”为“道”/太极;“二分”,即宇宙和人生;“三元”,即“天”“地”“人”。王颂老师认为,“三元”有三个特点:其一是创生性;其二是稳定性与运动性的辩证关系;其三是,“三元”范畴存在多种形态:如鼎足三立结构,三元之间彼此平等,以“三才”“三宝”为代表;相生相克关系,如“石头、剪刀、布”;一维二维关系,其中“一维”指:A和B为两极,“中”是A、B两极取中的状态,“二维”指“正反合”的辩证结构。而王颂老师今天介绍的“三元”形态是其提炼出的新概念——“立体偏正”的三元结构,用以指称中国佛教哲学的特点。

▴

至聖先賢半身像 冊

现藏于台北故宫博物院

接下来,王颂老师介绍了中国佛教哲学中两大根本的“三元”范畴——“三大”与“三谛”。“三大”源于《大乘起信论》,即“体大”“相大”与“用大”三者。然而问题在于,何以会有“相大”这一概念?为了回答这一问题,王颂老师首先回顾了“体用”概念:“体用”二字相连并称,最早见于王弼,宋明理学在佛教的基础上又提炼出这一概念。据张文良教授的考证,从“体用”范畴到“体相用”范畴之间存在着巨大的理论上的跳跃,而“体相用”的概念形成则需要更多从印度佛教和中国僧人对印度佛教的再阐释中溯源。王颂老师对此有不一样的看法,认为除了文献学溯源的方法,还应该从哲学角度探究这一现象的思想根源。首先,在义理上,佛教哲学中的“用”大致对应西方哲学中的“目的因”,“相”大致对应西方哲学中的“质料因”“形式因”,其“体”则是“缘起性空”。因此“相”这一概念起到了中继“体”和“用”之关系的作用。其次,“相”之概念的成立也存在运思上的原因,即由“二”到“三”的转变——这也是接下来讨论的重点。

王颂老师首先回顾了从“二谛”到“三谛”的转变历程:“三谛”概念见于《中论·观四谛品 第二十四》:“众因缘生法,我说即是空,亦为是假名,亦是中道义”。即因缘所生法为“空”,而“空”之概念亦是假名,认识到这一点即为“中道”——这实际体现的是“二”的结构。吉藏在《中观论疏》中提出的“世谛”与“第一义谛”,“中道”与“假名”即是两组二元概念。而中国的佛教哲学典籍,如智顗的《法华玄义》中则出现了“三谛”的概念:“圆入别三谛者,二谛不异前,点真中道具足佛法也。”这里的“中道”是超越性的概念,与二谛的“假”与“空”不是同一层次的概念。三谛圆融,一念三千。由此,“空”“假”“中”一并构成了立体的、独特的三元结构。另一个例子是从“二智”到“三智”:《大智度论》中已经出现了“三智”的说法,但并非一组范畴,而智顗则在《摩诃止观》对此做了进一步发挥,在“三观”“三谛”与“三智”间作出对应。但“三智”作为范畴组并非印度佛教哲学(如《大智度论》中)所强调的重点,因为《大智度论》中论及“三智”都是以两组的概念成对出现的,如道智与道种智,一切智与一切种智。前述“三谛”亦如是,如世谛与胜义谛,假名与中道,空与有等,分段而立,相对待者为一组——这是印度范畴组的特征。中国佛教哲学对其作了引申:中国佛教哲学则以智者“三谛”“三观”为代表,以“三元”为架构,且强调一的超越性,这就是“立体偏正的三元结构”。

▴

安弘嵩隶楷书大智度论卷(节选)

现藏于故宫博物院

王颂老师总结说,实际上,印度(如龙树)无“三谛论”,三是偈说的是不落两边、假名绝待的“二谛论”。如智者所言,“三谛”语出《璎珞》《仁王》等疑似中国撰述经典,强调“自性空不碍缘起有”——这与“三大”出自《起信论》一样发人深思。从运思方式、逻辑结构来看,《起信论》是中国撰述经典的可能性也很大。印度的“二谛”以“缘起”“空”“中道”为同义语(“缘起”法是“空”,也是“中道”,“空”不过是假名),重点落在“空”上。智者的“三谛”则以“假”(有、俗)和“空”(无、真)为同一层次,超越二者为中道第一义谛。中道第一义谛即“佛性、法界、如来、如来藏”。尽管“圆三谛”讲“三谛”平等互具、圆融无碍,但总体而言,“三谛”是以一统三的立体偏正的结构。

基于以上分析,讲座来到“一本三元作为儒佛共同的基体”部分,讨论“一本三元”的哲学意义。熊十力先生在《体用论》中已经指出了“一本二分三元”的玄理,体现出某种辩证的、相反相成的结构:“因为有了一,便有二,这二便与一相反。同时又有个三,此三却是根据一而与二反,却能转化乎二以归于和。”这一说法实际上是对中国古代先哲诸般思考的总结:首先,张载在《正蒙》中就提出了“正反合”的逻辑;其次,佛教哲学中也存在“即非”“否定之否定”的逻辑,如“佛说般若波罗蜜多,即非般若波罗蜜多,是名般若波罗蜜多”。但“即非”属于一维结构,“正反合”属于二维结构。而三元的核心则在于大体、用中,体和中是先在的、超越的,并不与两端处于同一平面上,因而是“立体”的。它们三者之间也不是简单的形式逻辑关系。而张载的《叁两》、方以智的《东西均》中都对“一”“二”“三”之间的关系作出过说明,指出公因(绝待因)即在反因(相反相因)之中,又超出反因。“一”“二”“三”都是具有象征意义的数字,“一”是大全、全体,“二”是差别,而“三”则是变化的产物。在介绍了“一本二分三元”的结构逻辑关系后,王颂老师对这一概念作出了定义:儒家以易之变异和不变的辩证统一来诠释易体;佛教以恒随转与刹那灭作为种子(与阿赖耶非一非异)的基本界定。恒随转恰如易体之辩证统一,所以华严家解释为“有、无力(虚静)、待缘(偶然)”,而刹那灭纠有之偏,为“空、有力(活动)、不待缘(必然)”。二家对一本的定性不同(佛家强调非空非有,不落两边),但其不变与变的模式相同。本末体用之不相割离是儒佛二家一本的共性,不是西洋哲学本体与现象截然两分的思路。一本是逻辑在先的、超验的,但一本既非在三元之外,又非与三元其它两项平等,故而构成立体偏正的三元结构。以法藏《起信论义记》为例,他将“体”“相”“用”三大都放在“生灭门”中,正是敏锐捕捉到了“一本三元”之结构。接着,王颂老师进一步发挥,认为“体相用”和“中假空”是最核心的一本三元架构,而这两组范畴之间也存在着互摄关系:体即中,相即假,空即用。过去一般认为“三大”对应本体论,“三谛”对应认识论,但二者实乃融贯,不必拘泥于西方哲学的限定。依贤首三性二义说、天台十如是说而发挥之,“体”有中假空,“中”亦有体相用。三性各有二分,组合起来一以贯通,法藏将之命名为“三性一际”。进言之,三元结构可以判摄台贤二家核心学说,如“三大”可收摄华严宗四法界学说:体—中—无碍法界;相—假—事法界;用—空—理法界。最后,王颂老师介绍了“一本三元”的基本模式——儒释互构。中国哲学的一本原有“道”、易体、太极等多种说法,宋儒又演变出心、理、气等说法。中国佛教主流派别则归结于“心”,真常不变之心与众生之心相即。王颂老师指出,《起信论》“一心”“二门”“三大”符合“一本二分三元”的模式,但这一提炼並非拘泥于具体经论,也并非采用历史文献学的方法从发生学的角度进行溯源——因为在材料不足的情况下,简单的归纳法只能是猜测。相反,从宏观角度分析其基本运思结构,即所谓“基体”,反而更具说服力。由此,作为中国佛教哲学体系的“一本二分三元”可以被定义为一本:真常心;二分:真如(体论)—真智(智论),三元:真如—体相用,真智—中假空。

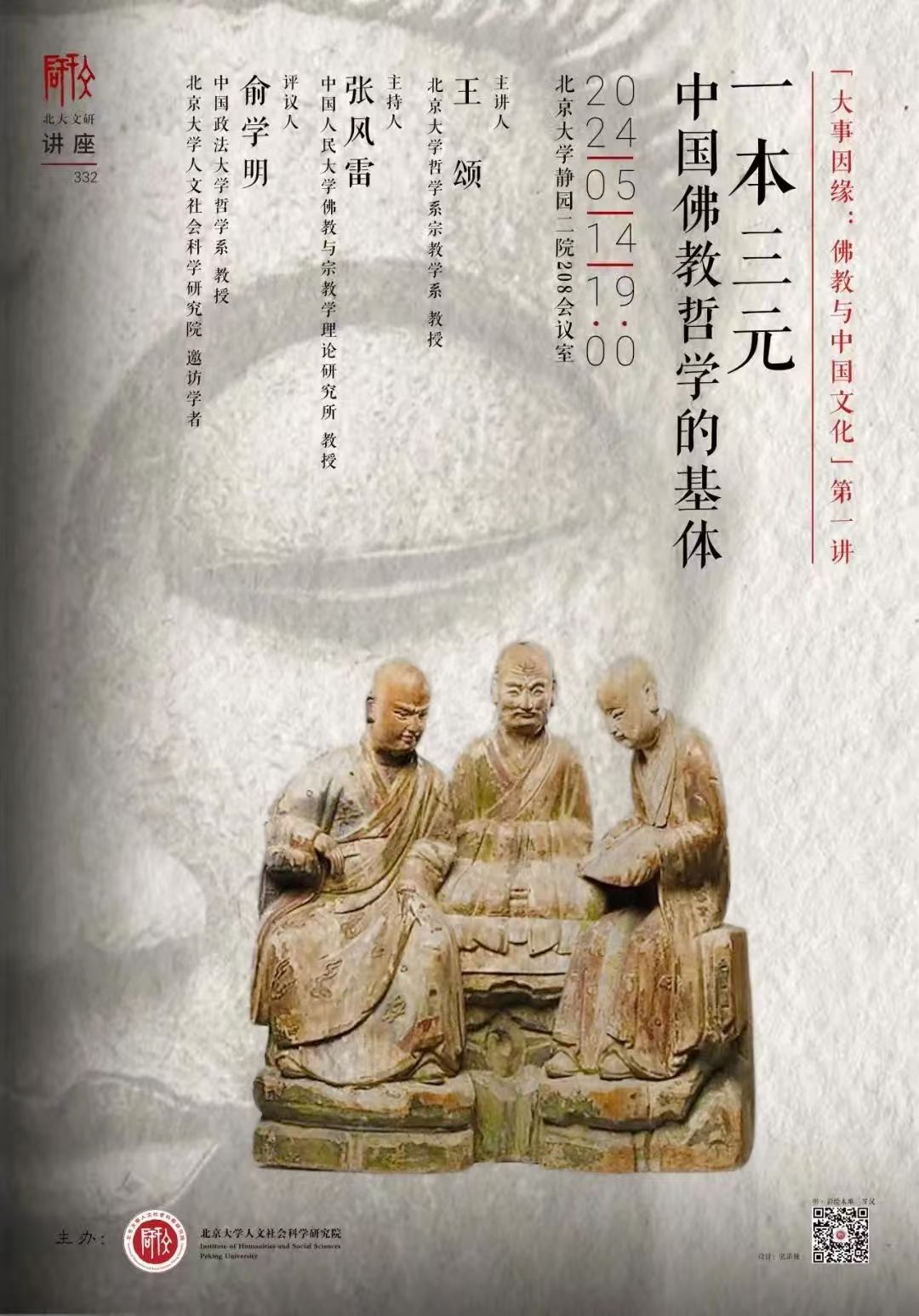

▴

[明] 彩绘木雕三罗汉

讲座的结尾部分,王颂老师总结道:中国佛教哲学的一本三元结构是中印思想文化碰撞结合的产物,体现了中国思想的延续性和创新性。中国传统文化的核心二分是宇宙与人生,代表的三元结构是三才,一本笼统而言是道,其展开有心、理、气三说(此三也是三元)。本次讲座通过对中国佛教哲学具有代表性的天台与华严二家学说的分析,指出中国佛教哲学的主流是真心一本,开为体论和智论,进一步展开为体相用三大与中假空三谛。“一即三、三即一”,“举一明三,用中一贯”。三元之“三”由“一”变化而来,一是本,是体,是实际(真实不虚),《易传》中的“虚一”则体现了一、三的辩证关系。“立体偏正的三元结构”这一概念,揭示了中国佛教哲学对自《易传》以来的中国古典哲学的继承和发展。中国佛教通过对印度佛教哲学真如、真智等概念的阐发,确立了“一本二分三元”的结构,对其后的中国哲学也产生了影响。

▴

王颂老师在讲座现场

在评议、讨论环节,俞学明老师肯定了王颂老师关于佛教中国化这一话题的独特问题意识,以及不同于细密文献梳理的创新路径,并提出了以下问题:其一,考虑到中国哲学的“阴阳”框架的重要性,该如何处理佛教哲学基体中存在着的“二”的问题?其二,禅宗的思想如何跟“三元”的结构对接?其三,天台宗强调圆融、平等结构,以此来对接印度文化和中国以现实为导向的文化,为什么王颂老师强调的是结构上的“偏正”而非“平等”?其四,张载、方以智作为搭建“一本三元”结构的核心诠释是否存在某些特殊考量?其五,“真常心”是否能代表天台宗的特色思想?她同时指出,该研究的难点在于哲学建构与哲学史两种进路之间产生的张力

王颂老师简要回应了以上问题:他使用张载、方以智为例是为了说明儒、释的互构关系,同时承认以“一本”为真常心来融贯台贤二宗存在理论困难,因为台宗恰在此点与贤首不同;认为天台宗在基础架构上肯定了“中”的优先性;认为禅宗较少使用成组概念,故目前无法纳入讨论的范围之内,所以如何处理禅宗留待日后思考。“三论”较为忠实于印度的中观学派,跟中国的“阴阳”比较容易对应,但本场讨论主要是说明中、印佛教哲学的差异,所以天台、华严二宗更具代表性,而对台贤二宗来说“三元”是其思想结构基调。

张风雷老师指出,最大的难点可能还是在于天台、华严二宗思想如何调和统摄于“一本三元”之结构的问题,“三谛圆融”而非“渐次”可能才是真正彰显天台思想的地方,但它不能被纳入“偏正”结构。同时,他也充分肯定了这一话题的价值所在,指出有关“三元”的结构符合中国佛教哲学的主流模型,对其深入探索可能会给中国佛教哲学、乃至中国哲学带来不一样的景象。