普賢菩薩的形象與地位

The visual appearance of Samantabhadra bodhisattva and his role in Buddhist religious practice

閆磊

2019年4月24日晚7點,北京大學佛教研究中心於哲學系B112室舉辦了“北京大學佛學研究”系列講座第22講。匈牙利羅蘭大學(Eötvös Loránd University)副校長、東亞研究所所長郝清新(Hamar Imre)教授應邀主講,哲學系王頌教授擔任主持和評議人,哲學系眾多師生聆聽並參與了討論。講座以普賢菩薩為中心,介紹了普賢菩薩與華嚴類經典的關係,追溯了普賢乘六牙白象的形象與經文的聯繫,闡述了普賢觀法與懺悔法在中國流行的過程。

普賢菩薩與《華嚴經》

《華嚴經》有梵、藏、漢三個版本,即:Buddhāvatamsaka nāma mahāvaipulya-sūtra(部分遺存)、Sangs-rgyas phal-po-chezhes bya-ba shin-tu rgyas-pa chen-po’i mdo和《大方廣佛華嚴經》。漢譯本除了歷代大藏經中保存的版本外,敦煌文獻中尚有部分60卷、80卷《華嚴經》的遺存。該經的特點是:大多數情況下,佛陀並不直接說法,文殊、普賢菩薩接受了佛陀不同身體部位的放光以後,代替佛陀講法。華嚴學僧將文殊、普賢、毗盧遮那視為“三聖”,分別象徵著智慧、實踐、成佛目標。

《華嚴經》大部經現存完整的2部漢譯與1部藏譯,由於不斷將獨立佛經收攝納入,使得各種版本的品數有所不同。《華嚴經》與普賢菩薩關係密切的章節有:(一)《盧舍那佛品》(60卷)、《普賢三昧品》(80卷)、kun tu bzang po’i tingnge’dzin dang rnam par ’phrul pa rab tu ’byung ba(藏文)。(二)《普賢菩薩行品》(60卷)、《普賢行品》(80卷)、kun tu bzang po’i spyod pa bstan pa(藏譯)。(三)kun tu bzang pos bstan pa(藏譯),漢譯獨立經《大方廣普賢所說經》。

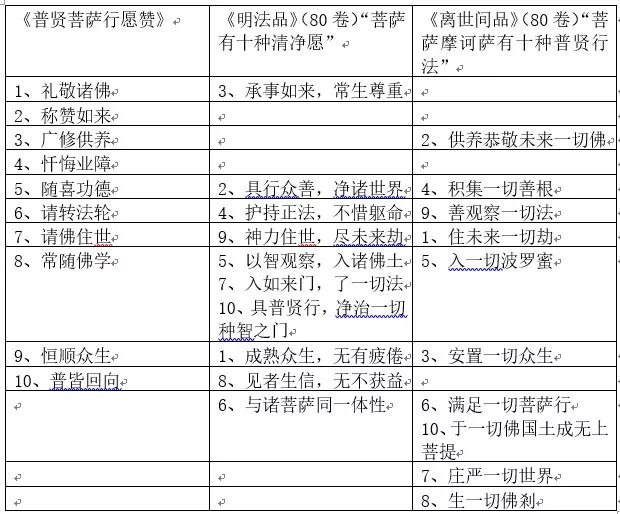

Bhadracaryāpraṇidhāna先後被漢譯為:《文殊師利發願經》(佛馱跋陀羅)、《普賢菩薩行願贊》(不空)、《大方廣佛華嚴經》(般若,40卷)即《普賢行願品》。篇幅較大的60卷與80卷《華嚴經》的梵文本皆來自於闐,它們都缺失此部分。這表明:于闐版本的《華嚴經》並不包括該部分經文。八世紀,《普賢菩薩行願贊》可能被翻譯為于闐語,但它仍以獨立作品的形式流行與傳播。只有40卷《華嚴經》包括了這部分經文,讓人感覺這可能是後來結合進去的。但是,60卷與80卷《華嚴經》也有《普賢菩薩行願贊》相關的內容,雖然它們的十種願法並不相同,列表如下:

對比表中三組“十種誓願”的內容,我們可以看出《普賢菩薩行願贊》的大部分內容都可以在80卷《華嚴經》中找到,只有“稱讚如來”與“懺悔業障”這兩個部分並沒有。這說明:雖然《普賢菩薩行願贊》與《華嚴經》並沒有天然的、原初的聯繫,但80卷《華嚴》中具備詳盡闡述“十願”的因素,因此可以建立文本之間的密切聯繫。

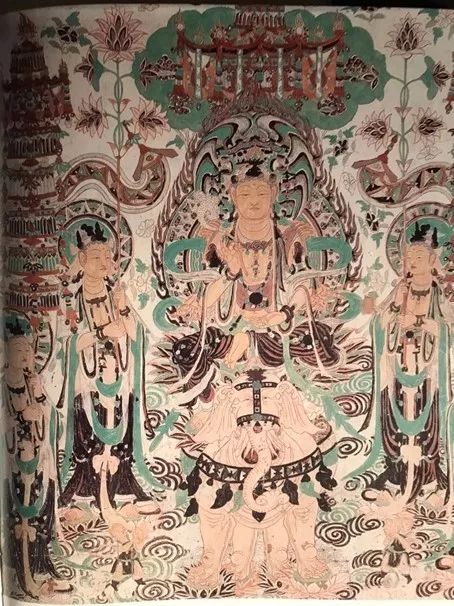

普賢菩薩的形象、觀法與懺悔

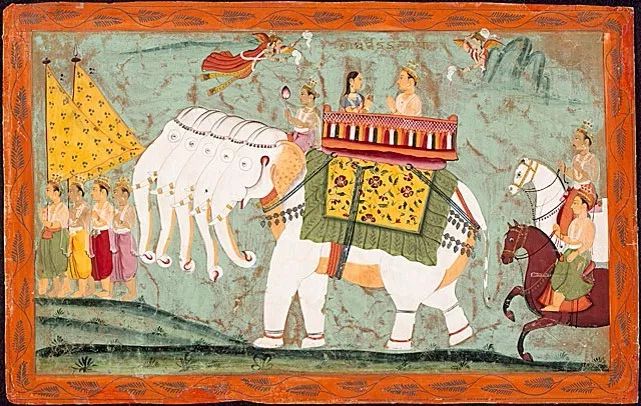

當前普遍認為文殊菩薩的道場是五臺山,普賢菩薩的道場是峨眉山,但五臺山也曾是普賢菩薩的道場,宋明時期峨眉山才成為普賢菩薩的道場。漢代可能已有六牙白象的藝術創作在中國出現(美術史家和佛學家對此圖像的解讀尚存爭議),眾多唐宋精美的佛教藝術品中,普賢菩薩總以乘六牙白象的形象出現,也可能配有膚色較黑的昆侖奴,——他們的形象被認為來自於擅長馴養動物的東南亞奴僕。有意思的是,普賢菩薩與六牙白象的描述並不來自于《華嚴經》,而是《法華經》等經中與普賢相關的部分。那麼,騎著六牙白象的普賢形象由何發展而來?

印度有豐富的關於六牙白象的傳說。因陀羅的坐騎艾拉瓦塔神象(Airāvata)就是六牙白象。《大樓炭經》記載了倪羅遠白寶象變化的故事。《父子合集經》講述了幹闥婆王為供養佛化作六牙象王的故事。《賢愚經》則詳盡描寫了舍利弗化為六牙白象的形象。《修行本起經》則提及轉輪聖王七寶中也有六牙白象寶。《大事》也記載了佛母懷孕時,夢見六牙白象從右肋進入的故事。《雜譬喻經》記敘了佛過去世曾為白象王的本生故事。普賢菩薩乘六牙白象的形象,較早出現在《妙法蓮華經》與《佛說觀普賢菩薩行法經》之中。

而《佛說觀普賢菩薩行法經》恰屬於疑偽的觀經作品。類似的經典還包括:《觀佛三昧海經》、《佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經》、《觀虛空藏菩薩經》、《佛說觀藥王藥上二菩薩經》等。山部能宜(The Sutra on the ocean-likeSamādhi of the visualization of the Buddha : the interfusion of the Chinese andIndian cultures in Central Asia as reflected in a fifth century apocryphalSutra)與Cuong T. Mai(Visualization Apocrypha and the Making of BuddhistDeity Cults in Early Medieval China: With Special Reference to the Cults of Amitābha, Maitreya, and Samantabhadra)兩部著作對此進行了深入研究。這些觀經作品可能是為了方便居住在中亞地區的中原人修行而創作的。

五世紀之前,除了《法華經》經典,很少有文字或物質證據表明在印度或中亞存在獨立的普賢菩薩儀軌。例如,中國求法僧的任何遊記中都未提到印度有普賢儀軌。儘管印度的布薩法到中國形成了懺儀並在南方廣泛流行,中國人為此創作了大量的懺儀,但目前已知的證據表明,南北朝早期沒有看到普賢菩薩于懺儀的關係。因此,通過文獻考察,可以推測由於《法華經》和《佛說觀普賢菩薩行法經》(法華類的疑偽經)的傳播,普賢崇拜在五世紀開始流行。受《三曼陀跋陀羅菩薩經》的影響,《佛說觀普賢菩薩行法經》講述了觀念普賢與懺悔業障的方法。該經將各種不同的宗教習俗整合起來,主要來自之前流行於中國南方的懺悔文本(《舍利弗懺悔經》等)與每月誦律髮露的戒律傳統。

王頌教授對郝清新教授的講座進行了總結評議。他指出:郝教授的講座內容豐富,看起來似乎是幾大塊不同的內容,但實際上有一以貫之的問題意識和清晰的邏輯線索。他運用了文獻學、圖像學的資料,系統梳理了普賢信仰自印度、西域到中國的演變過程。他首先指出了經典之中對普賢菩薩描述的差異,特別是伴隨著《普賢行願品》而出現的普賢地位的不斷加強,普賢菩薩十大願的逐漸流行。並進而通過普賢形象的圖像學考察,以六牙白象為突破口,說明了普賢形象的不斷豐富。進而又通過對疑偽經、懺儀、菩薩十大願的關係的考察,推測他們在中國的豐富發展脈絡。儘管由於涉獵面較廣,許多大膽的推論還有待進一步細緻、深入的考證,但諸多觀點頗具有啟發意義,可以說為我們提供了一個文獻、圖像、儀軌互證的研究範例。

其後,王頌教授以及在場聽眾圍繞郝教授講座的內容進行了提問,郝教授一一作答,討論氣氛熱烈。